从“出走”到“回归”:在乡野间初绽芳华

记互助县林川乡马场村村党支部书记汪成花

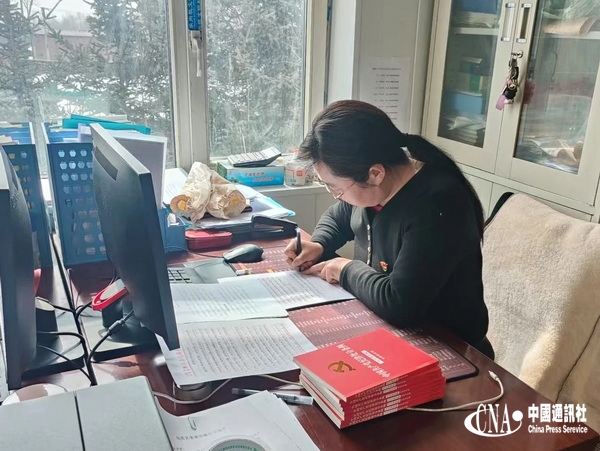

中国通讯社青海讯(记者 保积来)汪成花,女,35岁,中共党员,本科学历,青海省海东市互助县林川乡马场村党支部书记。

2025年2月,在林川乡到村任职大学生书记座谈会上,这位戴着眼镜的女村书记,分享了她从“逃离者”到“先行者”的蜕变,拉开了她归乡耕耘,初绽芳华的序幕。

出走:步入社会的迷茫

2020年,刚完成学业组建家庭的汪成花,通过选聘成为了林川乡马场村村委会计。年轻的她凭有文化、高学历,带着“干出一翻天地”的豪情,白天处理村级事务,晚上伏案整理台账。然而现实的骨感很快让她陷入迷茫:村干部整体素质不高、凝聚力不强,村上基础设施落后,村级发展没有头绪......一年之后,她辞去了会计一职,步入了县城一家企业成为了一名牛马。按部就班的工作消磨了她对生活的激情.....。

2024年夏天,当看到互助县委组织部关于“大学生到村任职”的号召时,她那颗回村干事的心开始蠢蠢欲动,埋在心底想干点大事的想法躁动不安。经林川乡党委、村两委的积极回引,她毅然决然的回到了那个曾让她充满干劲又迷茫离开的小村庄。

回归:黄土地上的涅槃重生

“既然回来了,就要干出个样子!”2024年9月,她成为了马场村支部书记助理,助理工作期间,她虚心请教,在村两委和组织的培养下,在自身不懈的努力下,助理工作得到了大家的认可和赞扬;2024年11月,经届中调整汪成花当选村党组织书记。三个月来,她走遍了全村9个自然村341户1009人,迅速熟悉了村级运转机制,理清了农村工作重点,也更加坚定了作为一名到村工作大学生扎根基层的责任感和使命感。

在基层党建工作中,她充分发挥文字功底扎实、电脑操作熟练等优势,按照基层组织建设的总体要求,细化了村“两委”班子成员分工,明确了工作职责,强化了督查和落实。严格落实“四议两公开”和党务、村务、财务公开制度,确保权力在阳光下运行。坚持“三会一课”制度,定期组织37名党员开展固定党日活动,认真组织党员学习党章党规党纪和习近平总书记的系列讲话、中央省市县农村工作会议精神、惠民惠农政策和实用法律法规。

在避险搬迁工作中,积极与驻村工作队、其他村“两委”成员对临崖区域进行全面排查,“如何劝服群众搬迁”成为了她上任后面临的第一个“硬骨头”。主动学习、上门沟通、解释说明、优劣对比,近一个月她多次到临崖户家中宣传各项搬迁惠民政策,并及时传达乡党委政府的规划。值得一提的是村里的留守老人郭银忠,老人几辈人都住在这里,不同意拆迁,每次上门老人情绪激动,表示不愿意搬迁。后半个月,经多次深入郭老汉家中,宣传政策的同时与老人话家常,了解他的身体和生活情况,告诉有什么困难就联系村委会,为郭老汉两人打扫卫生、清理杂草。老人的儿女得知村两委如此悉心地照顾留守在家的父亲后,立刻放下手上的工作,带着歉意和同意拆迁的决心,回到村里劝说老人,在多方的共同努力下,避险搬迁工作顺利推进。

在矛盾纠纷化解工作中,她积极学习并践行新时代“枫桥经验”,有效调解村内矛盾纠纷。2025年2月,七社社员徐文莲和郭尕柱因巷道扫雪发生口角,对于公共区域巷道积雪清扫责任不明确,双方都认为该由对方负责,导致互相推诿后引发口角。知道此事后我及时到达现场劝说二人,在双方情绪平复后,将二人带到村委会办公室。“因为小事情吵来吵去,有谁得到了好处?”“如果邻里间一直吵架,又如何教导孩子相互谦让”……她用“六尺巷”的典故,不厌其烦地劝说,让原本争得面红耳赤的两家人,开始有些动摇,最终两人握手和解。到村任职以来,她积极调解矛盾纠纷二十余件,内容涵盖了垃圾清理、邻里纠纷、业务办理等多个方面,得到了党员群众与其他同事的认可,也真正成为群众的贴心人、知心人、暖心人。

蝶变:乡村振兴的青春密码

2025年,马场村终于解决了“修路难”这块硬骨头——争取到200余万元专项资金,年内预计实施完成6公里村道硬化。如今的马场村,文化广场上跳着为迎接三八妇女节新编排的舞蹈......。

“乡村振兴不是一句口号,而是要把论文写在大地上。”汪成花的笔记本扉页上,这句话被反复摩挲。从“逃离者”到“领路人”,她正在用青春诠释着新时代青年的担当——乡村振兴的征程上,每一个脚印都算数。

值班总编 夏都 责任编辑 清风

相关阅读:

如果你对新闻频道有任何意见或建议,请到交流平台反馈。

每日推荐